家電量販店やAmazon・楽天で見かけるようになったポータブル電源。一個あればキャンプやアウトドアに使えて便利そうに見えますよね!

しかも、地震とか台風などの災害で停電になっても一個あると安心できますよね。

でも、実際使ってみるとイメージした通りにいかないこともあったりするんです。せっかく買うのであれば、ポータブル電源の買い物に失敗したくないものですよね!

そこで、ここでは実際にポータブル電源を使っている私自身の感想を紹介していきます。

この記事を確認すればポータブル電源の選びでどんなところに注意すればいいのかが分かってきます。納得いくポータブル電源を買うためにも参考にしてみてください。

【後悔】ポータブル電源を使ってきた感想とアドバイス7選

この記事でお伝えしたいポータブル電源の感想とアドバイスは以下7個です!

ここではポータブル電源を3年使ってきて、感じた感想をまとめています。どれも私自身の実体験に基づいてまとめた内容になっています。

安さだけを追求してしまうと、あとあと後悔してしまいます。ポータブル電源は何年も使うアイテムになります。

大事な内容なので、一度確認してみてください!

ポータブル電源の重さは必ずチェック

ポータブル電源の重さ超大切です!購入する際には必ずチェックするようにしてください。

ポータブル電源が重いと最初はあまり気になりませんが、後々重くて持ち運ぶのが億劫になってきますです。

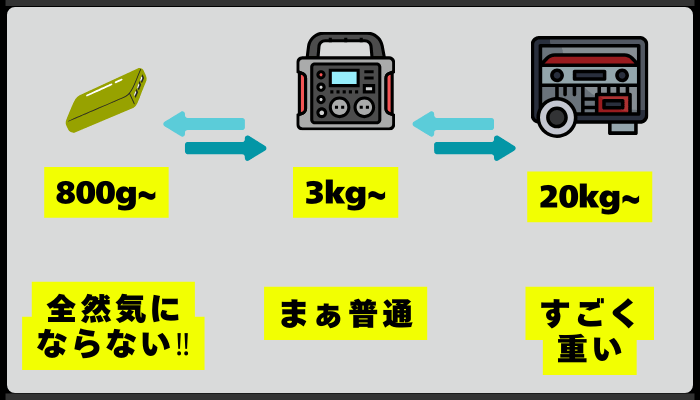

一般的にポータブル電源と容量が増えると重量も増加する傾向にあります。一般的な目安にはなりますが、大型のポータブルバッテリーは20㎏前後ありますが非常に重たく感じます。お手頃の普通サイズのポータブル電源であれば3㎏前後ありますが、重さもあまり気になりません。

ポータブル電源は余裕をもって多めにしておくのも良いですが、イメージしているシーンにあわせて重さを選ぶのをおすすめします。最近では軽量化された大容量モデルも登場しています。

可能であれば、購入前に実際に持ってみて自分にとって扱いやすい重さか確認するようにしましょう。

3キロを超えてくると重みを感じてくる!

ポータブル電源の大きさや形も大切

ポータブル電源の大きさや形も大事な要素です。ポータブル電源を平置きしたり縦置きしたりできそうかも確認するようにしましょう。

理由は、車に入れたり、バスケットにいれて移動したりする際に気になるからです。

キャンプやお出かけにポータブル電源を持参する際に、車とかキャスター付きのバスケットに入れて持っていきますよね。その時、コンパクトで収納しやすい形だと、かさばらずにイイ感じに収まるたりするんですよね。

一方で、性能が良い大容量モデルを家のどこかに固定するだけでいいという場合には、ある程度大きくても大丈夫だったりもしますよね。

ポータブル電源の収納スペースも考慮しつつ、持ち運びやすい形状か(大きさ)どうかも確認しておきたいところですね。

使用シーンを想定してカートとかで目的地までもっていくことも忘れなく!

ポータブル電源の手持ちベルト(取っ手)

- 片手持ち型

- 両手持ち型

- 持ち手がないタイプ

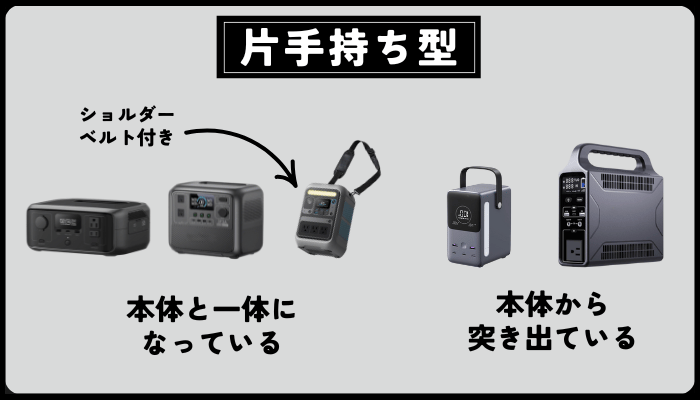

ポータブル電源に手持ち用のベルトがあるか否かも大切です。ポータブル電源には、方手持ち型タイプ・両手持ち型タイプ、持ち手がついていないタイプの3つがあります。

ポータブル電源は持ち運んだりすることもありますが、手持ち用のベルトがあると移動が楽なります。ポータブル電源に合わせて手持ちベルト(取っ手)が使いやすそうか否かも検討してみるようしてください!

手持ちベルト(取っ手)が方手持ち型

中型のポータブル電源は片手持ちをする場合が多いです。肩掛けストラップ付きのモデルもあります。

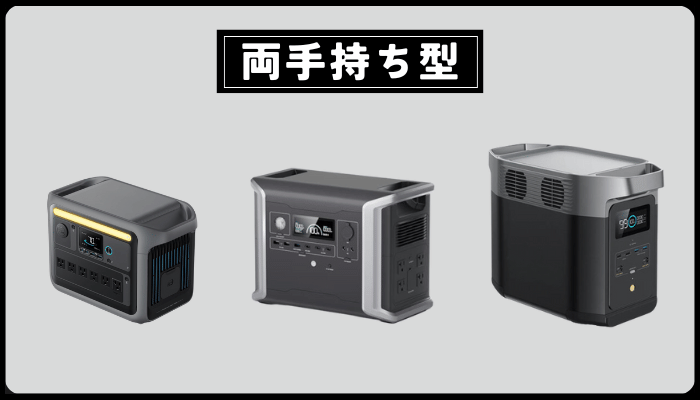

手持ちベルト(取っ手)が両手持ち型

大型のポータブル電源の場合は重量もあるので、取っ手が両サイドについています。両手持ちをすることを前提として設計されています。

手持ちベルト(取っ手)がないタイプ

小型のポータブル電源は、手持ちベルト(取っ手)はついていません。頻繁に移動する場合には、バッグに入れたり専用ケースに入れるのを想定されています。

手持ちベルトの有無は移動時の利便性に直結します。特に短距離の移動では重要なポイントにもなってくるのでしっかりと検討するようにしましょう。

頻繁に移動するのなら、片手持ちできるタイプの方が楽です!

ポータブル電源にある充電端子にも注目

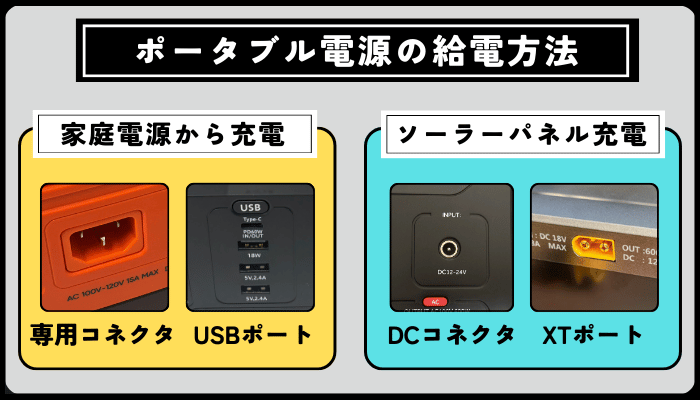

ポータブル電源にどのタイプの充電端子があるのか確認しておくようにしましょう。充電方法が多い方が圧倒的に便利になるからです。

家庭用電源から給電する際には、専用コネクタであったりUSB-Cポートがあります。一方でソーラーパネルからの充電の場合にはDCコネクタだけもしくはXTポートだけという場合がほとんどです。

DCコネクタとXTポートの二つが主流

- DCコネクタ:一般的なソーラーパネルで多く採用されている

- XTポート:エコフロー系ソーラーパネルで多く採用されている

あると便利になる機能

- 急速充電対応:スマホやノートPCを効率的に充電

- シガーソケット対応:対応していると車中泊やアウトドアでも活躍しますね。

ポータブル電源の充電端子の種類と数は多ければ多いほど便利です。ACコンセントやUSB-Cポートなど、多様な出力端子を備えたモデルがおすすめです。

ソーラーパネルならDCコネクタの方が若干多い傾向にあります!

バッテリー電源の価格やセール情報

ポータブル電源をお得に購入する方法はたくさんある!

- Amazonのクーポン・スマイルsale・タイムsale

- 楽天のポイント・クーポン

- ブラックフライデーセール

- フリマサイト(メルカリなど)

これは皆さんも気にしていることではありますが、ポータブル電源の価格やセール情報も大事です。セールやポイントで合わせると2万円位安くなることもあるので絶対お得になるためです。

「楽天スーパーセール」などでは半額近くになる商品もあります。高額商品ほどポイント還元率も高いため、実質負担額を抑えられるケースもあったりもします。

新品にこだわらなくてもいいという場合には、メルカリなどフリマサイトを使うという手段もあります。新品の3割・4割安い値段で買えたりもできます。

購入前には複数で価格を比較しながら、お得なタイミングで購入することがおすすめです!

安いタイミングまで待つというのも大事です!

【2台目向け】既にもっているポータブル電源との相性も大切

- 2台目とドッキング拡張ができる製品もある

- エコフローを持っているなら2台目もエコフローがおすめ(XTポート)

- DCコネクタがあるならDCコネクタの製品がおすすめ

既にポータブル電源を持っている場合には2台目の購入をする場合もありますよね。既にポータブル電源を持っているなら相性・既存部品の使い回しができるかも重要なチェックポイントです。

同じメーカー製品だと互換性が高い場合があるためです。

例えば、ポータブル電源にはバッテリー拡張機能が搭載されている製品があります。拡張する場合には、同じ型番で統一させる必要があります。

また、ソーラーパネルからの充電もする際には同じ充電ケーブルで利用できるモデルなら荷物を減らせますよね。

既存のポータブル電源との組み合わせで使いやすさを最大限引き出せる製品を選べるようにしましょう!

バッテリー拡張やまた、ソーラーパネルなど追加アクセサリーとの互換性も確認すると便利です。

ポータブル電源のアラーム音

ポータブル電源のアラーム音の有無も気にかけるようにしてください。アラーム音があるとうるさく感じることがあるためです。

例えば、電源を入れたり、USBからの宮殿ボタンを押すたびに「ピ~」となる製品があったりします。また、残りバッテリーが10%を下回るとずっとなり続けるポータブル電源があったりもします。

アラーム音は音量調整機能付きモデルがおすすめです。特に夜に使う場合には音を消したいところですよね。

ポータブル電源のアラーム音については製品説明や口コミやレビューで事前確認しておきましょう!

アラーム音を消せないと結構しんどい時がある

まとめ|ポータブル電源は慎重に選んでください!

- ポータブル電源の使いやすさを重視しましょう!

- ポータブル電源の価格以外に大切なことはたくさんある。

今回、ポータブル電源を実際に3年使ってきた感想と一緒に、ポータブル電源選びのアドバイスをまとめました。

ポータブル電源はもちろん安く購入したいところですが、買った後も使いやすいものでないと億劫になってきます。

是非、自分自身の使用シーンに合わせてどの製品が一番いいのか検討するようにしてください。特に、ポータブル電源の重さや形は外出をよくするのか、非常用でたまに使えればいいのかで大きく変わってきます。

ポータブル電源は、何年も使う長期アイテムとして慎重に検討するようにしてください!

P.S. ポータブル電源って思っているよりも重いですよ!

コメント